Il faut de tout pour faire un monde… ce genre d’aphorisme n’est nulle part contesté. Sauf par ces prophètes appelés peintres. Les premiers aux parois de leurs cavernes dessinèrent les bisons et la chasse. C’était leur choix. Depuis des siècles les rêves figurés qu’on appelle peintures ont pu sans fin varier, ils ont toujours été dominés par un choix dont le secret profond ne peut être arraché aux rêveurs. C’est ce choix, et non pas le bazar du tout qui fait leur monde. Le monde des Frères Le Nain, de Vermeer, de Watteau, de Seurat, de Nicolas de Staël. Exemples au petit bonheur la chance. Il n’y a pas que la palette des couleurs, il y a celle des objets. Chaque peintre est un faiseur d’hiéroglyphes, où les Champollion s’ils déchiffrent les signes, ne parlent pas la langue des Pharaons. On essaie vainement d’expliquer la personnalité du choix, on croit y arriver, et puis surgit un Picasso. C’est-à-dire le démenti permanent de la critique dans un domaine interdit aux commentaires, aux caquets de la critique. Et tout cela, de Giotto à Le Yaouanc, pour fixer les idées, les limites, est la clef d’une énorme songerie, à désespérer les iconoclastes.

Il y a plus de mondes dans ces rêves que je dis qu’il n’y a d’étoiles dans le ciel. Qu’on ait pu débarquer dans la lune par une belle nuit bien noire ne permet aucunement d’imaginer ce qu’il reste à l’homme à connaître. Et ce n’est pas sûr que le monde humain, celui qu’il peut nous être donné d’atteindre, pour se parachever ait besoin d’un peu de tout. J’aurais tendance à penser que l’esprit s’étend non par ce qu’il accumule, mais par ce qu’il néglige.

À vrai dire, tout ceci se lève pour moi d’une très bizarre lecture tentée. J’ai sous les yeux les photographies de soixante-trois lithos d’Alain Le Yaouanc. Comme pense-bête. Ces travaux s’étalent sur six années, de 1969 à 1974 (compris… précision d’une prétention extrême).

La lithographie n’est pas qu’un procédé. Écrire sur la pierre, ou du moins certains jours préférer à toute autre façon de parler aux yeux, c’est comme, soudain, délibérément s’adonner à une manière de faire l’amour pour mieux convaincre. Qui ? Cela est une autre affaire : peut-être simplement soi-même. Puisque l’homme ne mesure que son propre plaisir. Ne se mesure qu’à son propre… Il s’agit ici d’un praticien à qui ne suffit de peindre au sens ancien, l’huile ou l’eau, la couleur sur la palette trafiquée. Il a poussé très loin, entre autres ou je dirais mieux, au pluriel, par exemples, l’art nouveau du collage, jusqu’à la multiplication d’un élément choisi, pour s’en servir comme d’une pierre l’architecte. Il a poussé le collage, c’est-à-dire l’emploi d’une figure (comme on dit en grammaire), jusqu’aux confins de la sculpture. Il vit dans un univers de papiers découpés qu’un simple courant d’air pourrait détruire, n’était la forêt d’épingles qui les retiennent ensemble, ainsi que la syntaxe fait des mots. Brusquement on y voit fleurir, hors toute proportion, comme éclate soudain l’agave, des toiles géantes, qui semblent copier d’invisibles paysages, dressant à l’échelle d’un Polyphème à qui nul n’a eu le temps de crever l’œil, un autre univers plié à des lois inconnues.

Écrire sur la pierre… pour qu’à son tour la pierre parle, c’est-à-dire à la façon des échos répète… écrire sur la pierre, je ne puis me retenir, y pensant, de voir là des manières de vagabonds laissant à d’autres des conseils et des confidences aux confins de la criminalité. Enfin, n’éxagérons rien : il y a des lithographies qui ont l’innocence des fabricants de cartes de visite, mais ce n’est pas de ceux là que je parle. Les messages que j’ai en vue sont d’un ordre bien différent. N’empêche que le peintre d’aujourd’hui est plus proche du hors-la-loi qui marque un mur de sa propre expérience, que des faiseurs de cartes postales de ma connaissance.

Si l’on veut à tout prix comprendre l’aventure figurée, aussi bien sur la pierre que sur la toile, mais que ce soit ici particulièrement sur la pierre, que ce pratique cet art singulier comme d’un faiseur de tatouages, il faut bien grouper ces inscriptions mystérieuses sinon dans leur stricte succession… car pas plus que moi le peintre n’arriverait à la rétablir, faute d’avoir daté au jour le jour, il serait plus juste de dire à la nuit à la nuit, ces matérialisations du songe (1)… si l’on veut comprendre je disais, il faut bien tâcher d’y rétablir l’ordre de succession de ces images dans le temps, du moins dans la mesure du possible (de l’impossible), c’est-à-dire les hasards d’approximation dans le cours d’une unité de temps, arbitrairement choisie, l’année, une année sur l’autre, par exemple. Pour n’être pas trop exigeant. Je rappelle que, pour l’instant, il s’agit des lithographies égrenées sur un espace de six années (1969-1974), ainsi groupées année par année, et qu’à vrai dire pour mieux comprendre il faudrait lire le contexte variable, du papier à la toile, de toutes les manières de rêver de ce personnage mystérieux qu’on simplifie en l’appelant peintre, notre peintre, c’est-à-dire celui qu’ici nous envisageons, dévisageons plutôt, ou même il faudrait dire déshabillons, si je ne craignais l’équivoque… mais après tout devant lui ne sommes-nous pas devenus ses voyeurs ? Et d’ailleurs, qui déprave l’autre ? qui est le maniaque du peintre ou de ses spectateurs ? Il se joue là entre eux et lui une drôle de pièce, et ce dernier mot peut aussi bien s’entendre au sens du théâtre, qu’à celui des casinos, rouge ou noir, pair et impair, manque ou passe… Enfin, je me perds ou, à plus honnêtement parler, je vous perds, si vous préférez je vous noie.

Je disais en vérité une chose très simple. Qu’à grouper les lithos d’Alain Le Yaouanc par années, sur un espace de six ans, on doit, peut-être, arriver… ce verbe soudain me trouble comme s’il s’agissait d’un train, et comme ce parler que j’écris, les trains, ça déraille… arriver (c’est-à-dire au moins à peu près à l’heure), arriver à un certain état d’indiscrétion de notre part, de provocation de la sienne. Ne vous y trompez pas : c’est qu’à comparer les années, ou même le cours d’une année, il me semble que ce ne soit pas gratuitement que le peintre varie dans ses procédés ou, s’il vous plaît mieux, procède à des variations de sa manière dont il est impensable qu’elles soient (ces variations) simples hasards la chance. Par exemple…

Par exemple et par esprit d’ordre, prenons les sept lithographies qui constituent ici l’année 69. Histoire de commencer par le commencement. On y constate, quel que soit l’ordre qui ne nous est pas donné ici dans cet espace-temps, un certain jeu dans la présentation même du sujet, si manifeste d’ailleurs que je me permets de considérer la présentation (la variation de la présentation) comme une préoccupation dominante par rapport au sujet. Mais il me faut mieux m’expliquer.

Pas seulement ici, mais dans des collages par exemple, il arrive chez Le Yaouanc que le cadrage, les marges ménagées, la situation de la chose peinte ou taillée, ou collée, prennent une importance prédominante par rapport au motif présenté, auquel n’est pas donné tout l’espace ouvrable de la toile, du collage, de la gravure. Le Peintre s’y fait encadreur, c’est-à-dire situe le motif (la chose dite) dans un rectangle ou un ovale, par exemple, qui ménage des marges, parfois successives, au papier, à la toile, à ce qui pourrait passer pour être l’essentiel de l’œuvre, ajoute à l’équilibre de la composition, du dessin, une sorte de suspension, au milieu ou pas, de marges teintées comme s’il y avait une accumulation de cadres à la nature que je n’ose dire morte, il vaudrait mieux appeler cela l’équilibre des formes encadrées. Tout cela tend à constituer un style. Et comment ne pas rapprocher par exemple la présentation du thème dans un ovale qui se rencontre ici plusieurs fois, de l’ovale vers 1910, 1911, par quoi Braque ou Picasso limitèrent certaines natures mortes du cubisme ? Je n’imagine pas que cela relève du hasard. D’autant que ce style que je disais, déjà chez Picasso ou Braque, avait pour but de donner à l’œuvre un cadrage qui nous ramène d’un siècle en arrière, tout au moins à la présentation des premières photographies, chez Nadar par exemple.

Chez Alain Le Yaouanc, le jeu tend aussi bien qu’à claustrer le motif, à le faire déborder du cadre, pour enfin lui donner tout l’espace que le peintre avait jusque là réservé aux variations des marges. Mais si quelque chose de cela doit au-delà de 1969 subsister dans la présentation des lithos sur les cinq années suivantes, l’importance du thème, l’envahissement du sujet sur tout ou presque l’espace offert, va, vont aller s’affirmant. Un peu comme si le dessin l’emportant sur l’espace d’entourage le peintre avait plus à dire. Se constituait devant nous progressivement (non plus des tableaux, mais) un monde. Un monde qui n’est pas le nôtre, bien qu’ici ou là dans ces presqu’îles volantes surgisse une forme humaine ou se précipitent bec en avant des oiseaux. Provinces inventées pour le temps proche où, de toute façon, notre Terre sera devenue inhabitable. Et bien entendu ces « résidences tertiaires » (à tout le moins), il fallait bien que quelqu’un sans attendre les imagine, avec leurs autoroutes sans autos, leur enfer particulier. Sur le bord du ciel, s’entend. De petits parcs à catastrophes, avec la lumière violente de la nuit, des cascades en fait de croisements, un univers de roulements à billes en désordre, un camionnage sans but que d’accroître la confusion des genres, d’intensifier un trafic qui ne peut mener nulle part qu’à rebours sur ses propres pas, un tournis de souris japonaises, le déballage ou la simple chute des éléments avec soin préparés, dont la boîte s’est ouverte, faute d’une serrure sérieuse, d’un système à secret fourni à cet univers de rechange… le puzzle dont toutes les combinaisons possibles entre ses éléments échoueront toujours quand on croyait deviner le pays en train de se constituer, à cause d’un trou qu’aucune pièce ne peut épouser, une déchirure bizarre, en un mot la pièce d’échec qui va forcer à tout détruire pour recommencer, le piège du chèque sans provision, avec ses contours déchirés, son caractère impardonnable : la mare, en un mot, qui fait le désespoir de Narcisse, puisqu’il ne pourra jamais s’y voir, la déchirure qui le nie.

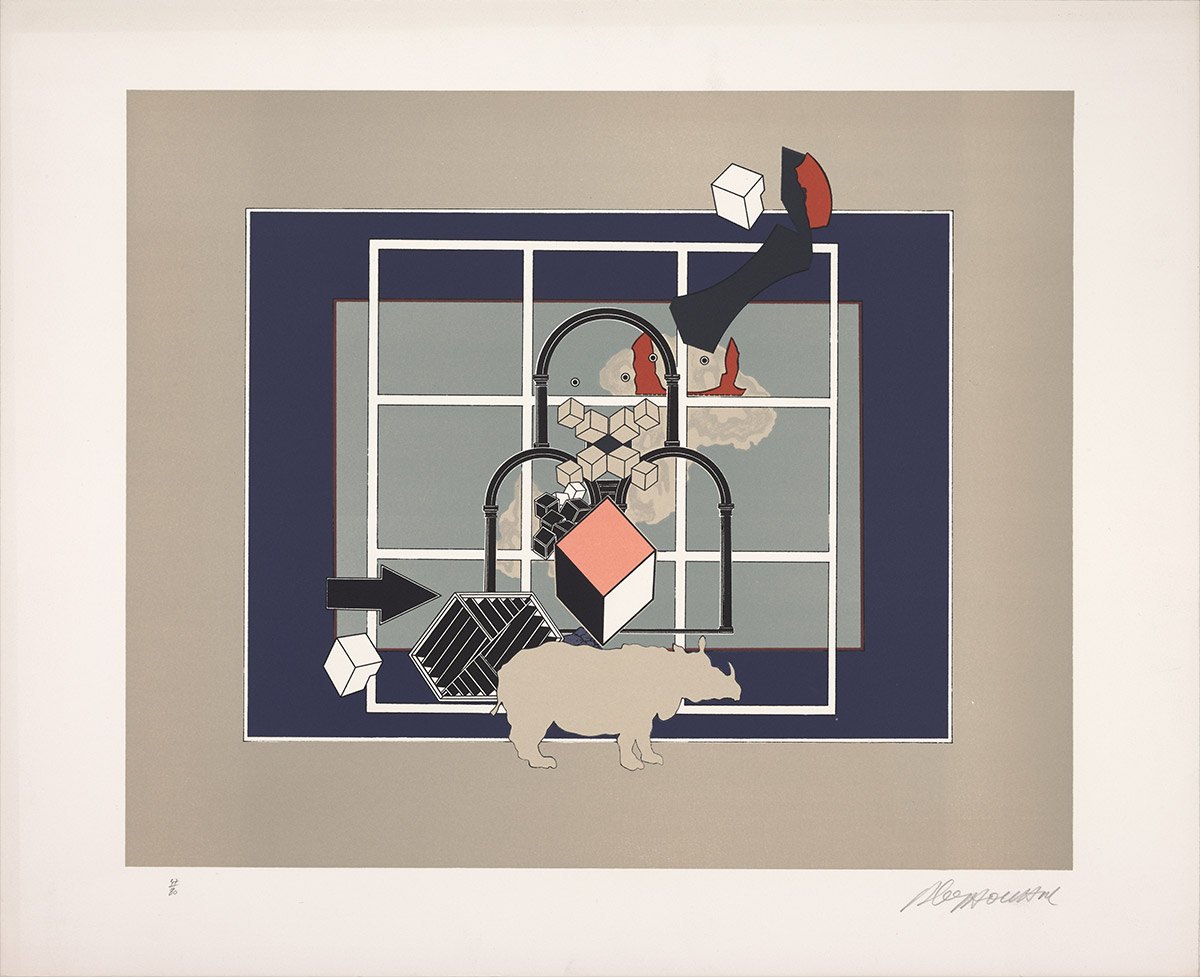

Des dix prises de vue qui peuplent l’an 70, et il est impossible d’en déterminer pour aucune une valeur de préséance, je retiendrais forcément dans ce balais mécanique l’apparition du rhinocéros blanc dans le bas d’une construction relativement simple, si on ne s’arrête pas au grillage qui fait fenêtre ou prison entre une flèche vers le bas à gauche et l’évasion vers le haut d’une forme noire à masque gris en compagnie d’un cube cassé.

Je parie que cet animal, si parfaitement reconnaissable, n’est pas la figuration de ce que je lis : mais une déchirure complexe qui s’oppose au monde géographique devant lequel il semble défiler comme un bon toutou, le non-peint qui est l’une des couleurs inventées par les peintres de ce siècle-ci pour dérouter l’œil voyageur avec son insoutenable prétention de « comprendre ». Et après tout, une lettre comme les autres (E ou H majuscules) dans le paysage. La lettre Rhinocéros. Il y aurait puérilité à noter ainsi dans chaque lithographie un signe dominant qui désorganise en fait la structure d’équilibrisme, plus ou moins consciemment constituée, j’imagine volontairement, toutefois… parce qu’entre la volonté et la conscience, il y a une marge assez déconcertante… comme, par exemple, la multiplicité d’une litho sur l’autre de cubes rayés qui jouent une fois au moins le rôle de l’accordéon dans cet orchestre dont ils se détachent ou se réunissent, tandis qu’ailleurs surgissent, derrière la construction d’un monde, le chantier je veux dire, de je ne sais quelle université, surgissant des sphères lunaires, leur clarté, en pleine nuit, et je défie les grands parfumeurs de la haute couture d’en tirer modèle pour leurs flacons d’odeurs divines…

*

C’est où j’en suis venu, en réalité, que j’ai personnellement connu Alain Le Yaouanc. Ceci dans un temps où la mort m’avait enlevé à la fois ce qui était ma vie, et le pouvoir d’écrire. Je suppose que personne n’a pu ni su lire à la lumière de cette affreuse donnée, le premièr texte que j’écrivis dans Les Lettres Françaises sur l’art de Le Yaouanc, ou comme je disais : sur un univers appelé Le Yaouanc, retenez ce nom… il en vaut la peine…

Je ne vais pas ici déchiffrer ce qu’alors, parvenu en 1971 à surmonter cette paralysie du malheur, il a pu passer de ma tragédie personnelle dans ces cinq ou six pages, par quoi commence une amitié. Je regarde aujourd’hui les photos des onze lithographies de cette année là qui, au-delà d’une exposition rue de Téhéran, chez Maeght, me semblent résumer l’inexplicable de ce qui commençait alors, pour moi : ce voyage de l’inconnu dont j’ai vu se succéder les étranges étapes. Peut-être de ces quelques derniers mots l’on pourra sentir ce qui dépasse pour moi la critique d’art devant ce spectacle d’une continuelle naissance, ou si vous voulez Re-naissance. Qu’on prenne cet aveu comme on voudra. Je terminais cet « article » (ainsi qu’on appelle bizarrement ce genre d’écrit) par une citation du texte paru dans la revue Derrière le Miroir, où le peintre disait mieux que je ne puis le faire, ce qu’après tout, depuis, je ne cesse de répéter, quand je parle de lui :

Nous deviendrons peut-être des explorateurs du vide, pays où l’image ne s’apitoie pas. Nous y voici peut-être : quel entêtement spéculatif se devine dans les angles faciaux des futurs héros dont le menton touche terre et dont l’oreille éduquée devine dans le lointain l’appel sonore du beau…

Il y a peut-être quelque indécence à l’avouer, mais qu’ai-je fait d’autre depuis lors que de dire et redire cela, comme un guetteur au créneau d’une ville assiégée annonce les progrès dans la nuit que fait la lumière de l’aube ? En novembre 1972, par exemple, lors de l’exposition Odermatt, où le peintre avouait par quelques toiles hors-mesure cette année de recherches conjointement poursuivie comme un dépassement du monde des collages antérieurs, et l’accès à « la grande peinture », au deux sens dont je parlais. Que poursuit l’année 72, avec douze lithos, peut-être les plus étranges de cet incomparable album, ici pourtant que j’ai l’air de commenter. Et par là, je me sens un peu semblable au chat couleur vide qui, alors, dans un ciel (ou fond) parfaitement noir cherche à toucher de la patte un motif (ou motet) qui marie la cible et le colimaçon… Aux confins de l’ordre et du désordre. Cherchez l’image ici pour me comprendre.

Et dans la rêverie de 1973, qui correspond — à l’exposition de Genève, la place l’écriture sur pierre devient sur toute autre dominante, si bien qu’il m’a fallu en parler dès la Pentecôte, d’abord, puis en fin d’année, avec cette page écrite en caractères minuscules Pour lire à la loupe… Au milieu pourtant d’une sorte de rétrospective de la pierre, il n’y a que huit images lithographiées de cette année-là. Mais lesquelles ! De ce lieu d’avant l’aurore où je ne sais si c’est un félin ou un saurien qui semble démentir de toute l’histoire animale passée le décor de l’impossible avenir vers lequel il avance la question d’une patte… Comme de cette danse de personnages oiseaux de cube en cube sous la chute en plein ciel (car nous appelons ciel au-dessus de nous le vide)…

Je suppose que c’est en 1974 — rien ne l’indique — année où quinze lithographies, plus que jamais, hein ? achèvent ce recueil auquel je fais mine d’écrire une préface… après six mois d’anéantissement, vous savez, et qu’on m’excuse ici de cette notation toute personnelle… je suppose que c’est en 1974 que j’ai écrit ce texte intitulé PEINDRE OU DÉPEINDRE (D’un diamant noir)… mais rien ne me le prouve, cela peut-être avant, et, avec cet esprit posthume qui s’est emparé de moi, je dirais aussi bien peut-être après… À quoi cela faisait-il préface ? Est-ce que cela a été vraiment imprimé ? D’autant que, pour m’en tenir aux images qui sont sous mes yeux (comme les poches au réveil d’un impossible amour) il n’y a pour dater que cet accent, des vols d’oiseaux dilapidateurs au félin qui revient passer, à la statue antique comme un trou au bout de l’accordéon des formes, un accent d’antidote, l’écriture comme antidote à cette nuit physique où je déplonge….

J’en étais là, sur le parcours du peintre, devant ces pages impubliées-impubliables, qui ne comblent pas ce trou de ma mémoire, mais témoignent que dans ce voyage immobile où plus de cinq mois, me semble-t-il, je me suis égaré au bout de ma vie, comme d’une jetée dans la nuit, d’où rien ne semble se poursuivre, que le bruit du temps, le ressac d’une mer sans nom… entre les pierres de la solitude… quand la nécessité s’est imposée à moi de savoir ce que c’était que ces pages écrites à la main, sans connaissance de quoi tout ce qui précède demeurerait pour moi l’énigme posée aux abords d’une ville inconnue de l’Œdipe finalement que je suis pour moi-même… Alors, contre toute vraisemblance (où était-il dans cette fin d’Août, mon peintre, sûrement pas où je le cherchais…), j’ai interrogé les ténèbres du téléphone d’un bout à l’autre de ce domaine où je déplonge lentement de la nuit du 28 au 29 janvier 1974… Voilà que Le Yaouanc est là pour me répondre, et m’attester qu’il ignore ces pages dont je lui parle, pourtant qu’il est impensable que je ne lui ai pas, les ayant écrites, aussitôt soumises… Non, il ne les a pas lues, elles demeurent ce manuscrit de six grandes pages devant moi, que sans doute depuis des mois j’ai cru lui avoir données, parce qu’il contient ce qui me semblait la conclusion d’une rêverie, où je demeure donc seul à me débattre devant l’énigme… d’une rêverie en fait impossible à conclure… comme un songe qu’on se souvient mal avoir eu et l’on était à en faire le récit, ou du moins le croyait-on, voilà qu’on s’aperçoit soudain que tout rêve raconté est un mensonge… la question posée demeure seule devant nous, j’inventais, sans le savoir, sur ce chemin de pierres, de pierres, les pieds blessés, et les yeux tournés vers la lumière noire…

Ô qui dira demain d’une voix majeure ce qu’il reste à crier, qui dira pour moi quand enfin je me serai tu, le grand secret de cet univers naissant que je n’aurai fait qu’entrevoir à son commencement ?

Louis Aragon

(1) Je ne connais guère qu’un homme qui ait poussé aussi loin le chiffrage de ses pensées, dessinées, gravées, peintes, qu’importe ? plus loin qu’à la stricte datation du calendrier, avec parfois un souci de préciser qui donne le vertige : Picasso dans certains carnets prenant l’étrange précaution de marquer ainsi pour lui sans doute, mais aussi pour autrui, pour une mémoire qui lui survit, la succession de ses rêves, leurs variations, un minutage ou peu s’en faut de ses variations, à musicalement parler.